|

|

Kopais

|

|

|

Glossar Kopais

Alpidische Gebirgsfaltung und Tethys-Meer

Die GebirgeGriechenlands gehören zu  einem zusammenhängenden Gürtel von Faltengebirgen, derenEntstehung

gegen Ende des Mesozoikum vor 140 Millionen Jahren begann und bis heute

andauert. Von den Pyrenäen über die Alpen hinaus setzt sich

dieser Gürtel über Asien, Kaukasus bis zum Himalaya fort.

Diese Gebirge kennzeichnen den Verlauf des ehemaligen Tethys-Meeres,

in dem sich mächtige Sedimente ablagerten, aus denen die Faltengebirge

später entstanden.

einem zusammenhängenden Gürtel von Faltengebirgen, derenEntstehung

gegen Ende des Mesozoikum vor 140 Millionen Jahren begann und bis heute

andauert. Von den Pyrenäen über die Alpen hinaus setzt sich

dieser Gürtel über Asien, Kaukasus bis zum Himalaya fort.

Diese Gebirge kennzeichnen den Verlauf des ehemaligen Tethys-Meeres,

in dem sich mächtige Sedimente ablagerten, aus denen die Faltengebirge

später entstanden.

Die Folge der Sedimentation ist der hohe Gehalt an Kalkstein (Entstehung

in flacheren Meeresschichten) und Schiefer (Entstehung in tieferen Meeresschichten)

der Gebirge. Kalkstein verwittert recht schnell, da er sehr leicht wasserlöslich

ist. Dies führt in Folge zur Ausbildung von Karstlandschaften.

Das Gebiet Boiotien hat einen hohen Anteil an Kalk- und Schiefergestein,

die mehrfach wechseln. Insgesamt sind die Schichten stark gefaltet,

Die Richtung verläuft von WNW nach OSO, im Ptoiongebirge Drehung

nach ONO, insgesamt sind viele lokale Abweichungen zu finden.

Leser, Hartmut (Hrsg.): Diercke-Wörterbuch Allgemeine Geographie,

München Mai 1997, S. 27-28, S. 630 und S. 879.

Wegener, Alfred: Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, Braunschweig

1915, v. a. Kapitel 2.

Karstseen

Karstseen entstehen durch Lösungsverwitterung von besonders

wasserlöslichen Gesteinen wie Kalk, Gips und Dolomit. Dieser Vorgang

wird als Verkarstung bezeichnet. Es enstehen Höhlen, u.a.

Dolinen, Trockentäler und sogenannte Poljen (1). Dies sind

wannen- oder kesselartige Hohlformen mit ebenem Boden. Sie können

bis mehrere 100 Quadratkilometer groß werden. Deren flacher

Boden ist meist eine unlösliche Sedimentschicht, so daß sich

Wasser staut und es zur Seebildung kommt.

Es kommt im zunehmenden Verlauf zur seitlichen Erweiterung der Poljen

bzw. Karstseen. Zufluß bekommen diese oft durch Fußhöhlen

an Karstbergen, im Fall des Hyle- und Paralimni-Sees durch die Katawothren

des Kopaissees (2). Bei beiden Seen handelt es sich nicht um Beckeneinbrüche

wie beim Kopaissee. Begründet wird die bei Phillippson (3)

mit der steilwandigen Uferlinie, deren Tiefe sowie der Tatsache, daß

erdgeschichtlich keine nennenswerte Veränderung in deren Seeumfang

nachweisbar ist (4).

(1): Leser, Hartmut: Diercke-Wörterbuch Allgemeine Geographie,

München 1997, S. 380.

(2): Leser, H. : Diercke-Wörterbuch Allgemeine Geographie, S. 639.

(3): Phillippson, Alfred: Der Kopaissee und seine Umgebung. In: Zeitschrift

der Gesellschaft für Erdkunde, Bd. 29, Berlin 1894, S. 22.

(4): Phillippson, A.: Der Kopaissee, S. 24.

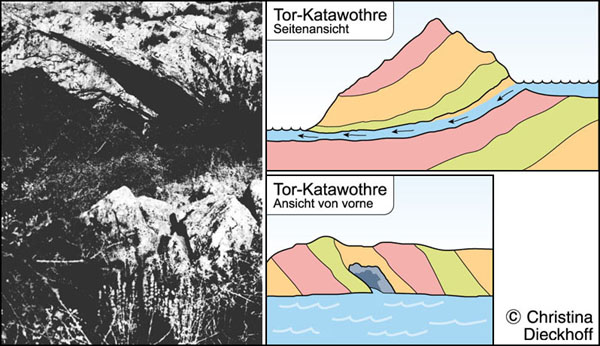

Katawothren

Diese Katawothren entstehen nur dort, wo die Gesteinsschichten möglichst

senkrecht, wie in diesem Foto bzw. Schema zu erkennen, mindestens jedoch

in einem bestimmten Winkel zum Seegrund verlaufen.

Da Kalkstein sehr wasserlöslich ist, kommt es zunächst durch

Verwitterung und Auswaschung des Gesteins zur Bildung

kleinerer Spalten, die sich im Laufe der Zeit vergrößern,

bis hin zu den großen Tor-Katawothren . Hierdurch fließt

das Wasser ab, teils in Richtung Golf von Euboia und in den Hylischen

See (Nachweis durch Farbversuche).

Die tektonische Aktivität in der Region hat zur Folge, daß

diese Entwässerung erheblich gestört werden kann,

da es durch Erdbeben zu Verstopfung der Katawothren bis zum kompletten

Einsturz kommen kann. Auch Sedimentation (von Schwemmstoffen

aller Art) kann dazu beitragen, daß die Katawothren in ihrer Funktion

beeinträchtigt werden.

Phillippson, Alfred: Der Kopaissee und seine Umgebung. In: Zeitschrift

der Gesellschaft für Erdkunde, Bd. 29, Berlin 1894, S. 33.

Plattentektonik und Grabenbruchsystem

Griechenland gehört zu einem komplizierten System von kleineren

Bruchschollensegmenten und Störungslinien, die zur Türkei

hin verlaufen und bis heute recht gut in Bewegung sind (siehe die großen

Erdbeben in der Türkei im Sommer 1999). Auswirkung davon sind häufigere

Erdbeben, Vulkanismus, Grabenbrüche (Korinthischer Golf,

Meerenge von Euboia) und Gebirgshebungen. Vor allem das östliche

und zentrale Mittelmeergebiet ist davon betroffen.

Leser, Hartmut: Diercke, Lexikon der Geographie, München 1997,

S. 631- 32 (Plattentektonik), S. 177 (Erdbeben), S. 195 (Faltung),

S. 409 (Kontinentalverschiebung), S. 284 (Graben, Grabenbruch), u.a.

Polder

Polder sind eingedeichte, dem Wasser abgerungene Flächen, die

durch Landgewinnung entstanden sind, und die ständig bzw. in diesem

Fall bei winterlichem Hochwasser unter der Wasserlinie liegen.

Leser, Hartmut: Diercke-Wörterbuch Allgemeine Geographie,

München Mai 1997, S. 638.

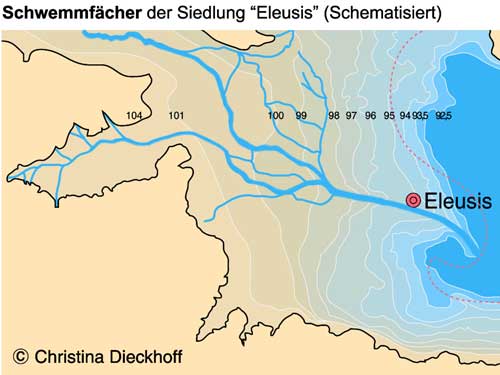

Schwemmfächer

Es handelt sich um sogenannte Akkumulationsbereiche (Ablagerung)

von überwiegend feineren Sedimenten eines Flusses, der dort entsteht,

wo das Gefälle plötzlich nachläßt, so daß

der größte Teile der Fracht im Flußbett und an den

Uferrändern liegenbleibt. Dabei wird allmählich ein flacher,

wenig geneigter und im Grundriß meist dreieckiger bis kegelmantelförmiger

Schwemmfächer in das Flachgelände hinein aufgebaut. Aktive

Schwemmfächer weisen meist mehrere Gerinnearme auf ihrer Oberfläche

auf, die sich ständig verlagern, vor allem bei jahreszeitlich wechselnder

Wasserführung (1).

Diese in Form von Halbinseln in den Kopaissee hereinregenden Gebiete

eigneten sich hervorragend für eine Besiedlung, da sie aufgrund

ihrer Höhe ausreichend Schutz vor den regulären Hochwassern

boten, gleichzeitig durch die Seenähe für ausreichend Trink-

und Brauchwasser gesorgt war. Der Sedimentboden enthält viele Nährstoffe

und ist besonders fruchtbar und für Landwirtschaft sehr gut geeignet

(2).

(1): Leser, Hartmut: Diercke-Wörterbuch Allgemeine Geographie,

München 1997, S. 761.

und Knauss, J.: Die Wasserbauten der Minyer in der Kopais, München

1984, S. 172 - 73. (2): Knauss, J.: Wasserbauten S. 27f,

S. 70f.

Torfbildung

Torf ist ein Gemenge aus mehr oder weniger humifizierten abgestorbenen

Pflanzenteilen. Er entsteht unter semiterrestrischen Bedingungen (regelmäßiges

Schwanken zwischen feuchten und trockenen Perioden) in Mooren, wo der

Abbau der organischen Substanzen wegen der dauernden Durchnässung

gehemmt ist. Es gibt, je nach Moortyp, verschiedene Torfformen.

Leser, Hartmut: Diercke-Wörterbuch Allgemeine Geographie, München

1997, S. 895

Erstellt und mit eigenem Material illustriert von Christina Dieckhoff

2001

|

|