| |

Antikes Boiotien - Ancient Boiotia | |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

Vorträge & Aufsätze |

|

||||||||||||||||||||||||

|

I. |

|

|

|

II. |

|

|

|

III. |

|

|

|

IV. |

|

|

|

V. |

|

Der Name Hadrians wird bereits in der antiken Literatur mit dem Begriff Friedenspolitik und in Zusammenhang mit Griechenland besonders mit seinem dortigen Auftreten als Euergetes bzw. Locupletator in Verbindung gebracht [1] . Er hatte bereits vor seiner Ernennung zum Kaiser als Archon von Athen im Jahr 112 -113 die Möglichkeit, mit den griechischen Verhältnissen vertraut zu werden [2] . Als Kaiser verfolgte er dann als erster, anstelle eines nationalrömischen Prinzipats [3] , in großem Umfang eine Politik der Integration der Provinzen und förderte mit vielen Maßnahmen den Wohlstand im gesamten römischen Reich [4] , so daß als langfristige Folge die beginnende Gleichstellung der Provinzen mit Rom hier ihren Ursprung nahm [5] . Wie sahen seine Wohltaten im einzelnen aus? In dieser Hausarbeit soll im Hinblick auf ein Ingenieursprojekt Hadrians in Koroneia - dabei handelt es sich um mehrere Deichbauten zum Schutz vor Hochwasser und ein Aquaedukt - sein Auftreten als Euergetes näher untersucht werden. Der Charakter dieser Maßnahmen soll herausgestellt werden, um ein differenzierteres Bild hadrianischer Wohltaten zu erhalten.

Koroneia [6] liegt am Rand der Kopais, einem Becken [7] , das in einem typischen mediterranen Karstgebiet liegt [8] . Der dort vorhandene landwirtschaftlich nutzbare Boden ist sehr fruchtbar [9] . Es gibt zahlreiche Zuflüsse in die Kopais, jedoch nur unterirdische Höhlensysteme, durch die das Wasser wieder entweichen kann [10] . Durch die im Winter und Frühjahr auftretenden Hochwässer staute sich bis zur neuzeitlichen Trockenlegung der Kopais ein See auf, der je nach zugeführter Hochwassermenge eine wechselnde Ausdehnung erreichte [11] .

Bereits in mykenischer Zeit reagierte die einheimische Bevölkerung

von Orchomenos, die sogenannten Minyer

[12] , auf diese Hochwasserprobleme und begann ab etwa 1500 v. Chr.

erste Deiche anzulegen [13]

. Schnell erwuchs daraus ein komplexes und groß angelegtes System,

durch das die Kopais periodisch trockengelegt wurde [14] . Es entstanden große landwirtschaftliche

Nutzflächen. Auch nach dem Untergang der mykenischen Kultur bestand

dieses System mehr oder weniger fort und blieb funktionstüchtig. Es

hatte einen grundlegenden Eingriff in den Wasserhaushalt der Kopais

zur Folge [15] . Die

jährliche, periodische Trockenlegung der Kopais [16] verursachte durch die im Zusammenhang

entstandenen wechselfeuchten Bedingungen viel Schilf- und Pflanzenwachstum [17] . Damit wurde ein Prozeß der Torfbildung in

Gang gesetzt, mit der langfristigen Folge eines Bodenanstiegs von durchschnittlich

3 m bis zur erneuten Trockenlegung der Kopais im

19. Jahrhundert [18] . Der Kopaissee dehnte in diesem Zusammenhang

seinen Umfang von etwa 70 km in der Antike

[19] auf 110 km im 19. Jahrhundert aus [20] .

Die Kenntnisse der mykenischen Deichbautechnik waren bereits im 8. Jahrhundert v. Chr. bei der einheimischen Bevölkerung nicht mehr vorhanden [21] . Um 338 v. Chr. kam es zur Reparatur des Systems sowie zum Neubau eines großen Entwässerungskanals durch den Ingenieur Krates im Gefolge Alexanders des Großen [22] . Allerdings konnte er seine Arbeiten nicht fertigstellen, offenbar wegen der Zerstrittenheit der Boioter untereinander [23] . Es handelte sich um den letzten Versuch einer Trockenlegung der Kopais bis in die Neuzeit. Das Wissen der boiotischen Bevölkerung um die ehemalige technologische Vormachtstellung von Orchomenos in Zusammenhang mit den Deichbauten und Kanälen blieb jedoch bis ins zweite Jahrhundert n. Chr. erhalten [24] . Lokale Versuche, gegen das stetig zunehmende Hochwasserproblem vorzugehen, wurden nach Krates noch einige Male mit der Eindeichung einzelner Buchten unternommen, blieben jedoch erfolglos [25] .

Um die Folgen von Hadrians Ingenieursprojekt für Koroneia besser zu

verstehen, soll ein kurzer Überblick über die Geschichte Koroneias folgen.

Die Beziehung dieser Polis zu Rom war vom 2. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

sehr negativ geprägt [26] . In den drei makedonischen

Kriegen stellte sich Koroneia jeweils auf die makedonische Seite und

riskierte heftige Konfrontationen mit Rom [27] . Nach dem Kampf auf Seiten

der Nachbarpolis Haliartos gegen römische Truppen unter P. Licinius

Crassus [28]

wurden auch die Einwohner Koroneias versklavt [29] . Im Gegensatz zu Haliartos wurde Koroneia

jedoch nicht zerstört, und die Einwohner kamen 170 v. Chr. nach einem

Bittgesuch an den römischen Senat schon bald wieder frei

[30] . Anschließend gibt es für eine längere Zeit keine Quellen

über Koroneia [31] .

Der Situation Griechenlands in der frühen Kaiserzeit - Tributpflicht

gegen Rom, Verarmung, Bedeutungslosigkeit [32] und insgesamt eine vor allem

agrarisch geprägte Wirtschaftsstruktur

[33] - entsprach die Lage in der Region Boiotien. Die Forschung

spricht zum Teil von einem dramatischen Rückgang der dortigen Siedelungen [34] . So veröffentlichte John M.

Fossey Zahlenmaterial zur Abnahme Anzahl der Siedlungen in der Kopais

von der klassischen bis zur römischen Zeit: von der klassischen bis

zur hellenistischen Zeit sei ihre Zahl um 25%, von der hellenistischen

bis zur römischen Zeit um weitere 40% zurückgegangen. Insgesamt habe

demnach die Zahl der Siedlungen um 55% abgenommen [35] . Doukellis und Zoumbakis vertreten

dagegen die These, gerade in römischer Zeit seien durch Synoikismos

viele Siedlungen zusammengelegt worden [36] , dennoch lässt sich insgesamt

- trotz aller Vorbehalte gegen die tatsächliche Aussagekraft dieser

Zahlenwerte - vermuten, dass die wirtschaftliche Lage Koroneias entgegen

der Meinung Kahrstedts, der von einer relativen wirtschaftlichen Blüte

zu Beginn der Kaiserzeit ausgeht [37] , eher schlecht gewesen ist

[38] .

![]()

II. Quellen zu Wasserbauten in Koroneia

II.1 Inschriften

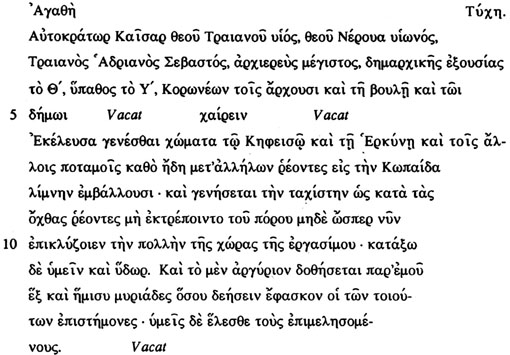

In Koroneia sind mehrere Inschriften aus dem Stadtarchiv gefunden worden, die auf grauen Marmorplatten an einem Gebäude veröffentlicht worden waren [39] . Diese Steine waren im nahegelegenen Kloster Hag. Taxiarchoi verbaut, wurden von Pappadakis im Jahr 1920 gefunden [40] , jedoch erst 1973 von John M. Fossey wiederentdeckt und 1982 erstmals publiziert worden [41] . Drei von ihnen haben Maßnahmen Hadrians zur Eindämmung der lokalen Hochwasserprobleme in Form von Deichbauten, sowie den geplanten Bau eines Aquädukts zum Thema [42] .

II.2 Archäologische Funde

Archäologische Funde, die in thematischen Zusammenhang mit den Deichbauten

stehen, wurden in dem Gebiet Koroneias nach der Trockenlegung der Kopais

im 19. Jahrhundert unter anderem von Kambanis entdeckt und publiziert [43] . Es handelte sich um sehr verschliffene

Reste von Erddeichen neben verlandeten Gräben an der Herkyna, sowie

um Deichreste am Phalaros und am Triton

[44] . Möglicherweise gab es einen Hochwasserarm [45] von der Herkyna nach Süden in

die Ebene vor Koroneia, die sogenannte Probatya

[46] . Die Dämme sind heute weitegehend durch landwirtschaftliche

Nutzung bzw. Straßenbau eingeebnet worden

[47] . Bei der Kirche Hag. Dimitrios neben dem Dorf Rachit sind

sie jedoch noch einigermaßen gut erhalten

[48] . Ihre Konstruktion als reine Erddeiche unterscheidet sie deutlich

vom mykenischen Baustil und lässt eine Datierung in spätere Zeit zu [49] , zudem besteht auch in ihrer

Funktion kein Zusammenhang mit mykenischen Deichbauten

[50] . Insgesamt stimmt die schriftliche Überlieferung im wesentlichen

mit dem archäologischen Befund des 19. Jahrhunderts überein.

![]()

III. Die Inschriften Koroneias

III.1 Inschrift 1 [51]

Mit gutem Glück.

Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus - Sohn des Gottes Traianus,

des Parthersiegers, Enkel des Nerva - Pontifex maximus, im 9. Jahre seiner

Volkstribunengewalt, dreimaliger Consul, (entbietet) den Magistraten und

5 dem Rat und dem Volk von Koroneia seinen Gruß: Ich habe befohlen, daß am

Kephisos und an der Herkyne und den anderen Flüssen Dämme entstehen, für

die Strecke, wo sie zusammenfließen und in den Kopais-See münden. Die

Arbeiten sollen aufs schnellste ausgeführt werden, damit sie an den Ufern

vorbeifließen und nicht ihr Bett verlassen und nicht - wie nun - viel

10 bebaubares Land überfluten. Ich werde Euch auch Wasser herbeileiten. Was

die Finanzierung angeht, so werden von mir 65.000 Denare zur Verfügung

gestellt: Soviel ist nach Meinung der Sachverständigen nötig. Ihr aber

wählt die Curatoren!

Diese Inschrift läßt sich anhand der Titulatur Hadrians datieren, das neunte Jahr der Volkstribunengewalt sowie das dreimalige Konsulat deuten auf eine Entstehungszeit zwischen November 124 und dem 11. Februar 125 hin [52] . Es ist ein Brief an die Magistrate und den Rat Koroneias, mit der Antwort auf eine Gesandtschaft mit der Bitte um Hilfe für dort auftretende Hochwasserprobleme. Der Tonfall wirkt meiner Meinung nach im Vergleich mit anderen Inschriften Hadrians recht forsch und unwillig.

"Ich habe befohlen, daß am Kephisos und an der Herkyne und den anderen Flüssen Dämme entstehen, für die Strecke, wo sie zusammenfließen und in den Kopaissee münden. Die Arbeiten sollen aufs schnellste ausgeführt werden, damit sie an den Ufern vorbeifließen und nicht ihr Bett verlassen und nicht - wie nun - viel bebaubares Land überfluten". [53]

Das griechische Verb e0ke/leusa [?] deutet an, daß es beträchtlicher Autorität bedurfte, um das geplante Projekt vor Ort durchzusetzen. Der Text zeigt, daß im Gebiet Koroneias massiv zunehmende Hochwasserprobleme auftraten: ehemals landwirtschaftlich nutzbares Land wurde nun regelmäßig überflutet. Der Schaden war sicherlich sehr hoch, deshalb scheint bei dieser Maßnahme besondere Eile geboten zu sein [54] . Die Beschreibung des benachbarten Haliartos in Strabons Geographia weist darauf hin, daß diese Gegend bereits zu seiner Zeit im 1. Jahrhundert versumpft war und dort eine Menge Schilf wuchs [55] . Die These von Knauss, der Boden der Kopais sei infolge der mykenischen Deichbauten angestiegen, und damit habe sich auch der Umfang des dazugehörigen Sees vergrößert, läßt sich dadurch indirekt bestätigen [56] . Sukzessive gingen am Rand der Kopais gelegene Ackerflächen und Siedlungen verloren [57] . Vor Ort schien es jedoch außer einem Hilfegesuch an den Kaiser keine nennenswerte Reaktion auf dieses Problem gegeben zu haben. Möglicherweise reichten die finanziellen Möglichkeiten der örtlichen Oberschicht nicht aus, obwohl sie für derartige Projekte zuständig war. Daneben deutet sich eine passive Haltung der Bewohner Koroneias gegenüber ihren Hochwasserproblemen an. Dieser Eindruck verstärkt sich durch den bereits oben charakterisierten Tonfall des Schreibens, sowie durch die geforderte Eile bei der Errichtung der Deichbauten.

Des weiteren wird erwähnt, daß in Zukunft auch Wasser hergeleitet werde, also ein Aquaedukt nach Koroneia gebaut werden sollte [58] . Diese Maßnahme wird im Zusammenhang mit den Deichbauten nötig gewesen sein, damit diese anschließend nicht von der Bevölkerung durch Wasserentnahme für eigene Zwecke angegraben und in Folge durch auftretende Hochwässer zerstört würden, sondern für eine längere Zeit unversehrt erhalten blieben.

"Was die Finanzierung angeht, so werden von mir 65.000 Denare zur Verfügung gestellt: soviel ist nach Meinung der Sachverständigen nötig. Ihr aber wählt die Curatoren!" [59]

Die Summe zur Finanzierung des gesamten Projekts war damit zehnmal höher, als die 6000 Drachmen, welche Epaminondas von Akraiphia um 40 n. Chr. für die vergebliche Reparatur eines Deiches zum Schutz seiner Felder vor Hochwasser zur Verfügung stellen konnte [60] . Im Vergleich zu anderen Projekten Hadrians, wie dem Bau eines Aquaedukts für Alexandria Troas [61] , wirkt sie jedoch nicht übermäßig hoch. Die erwähnten Sachverständigen werden, wie auch bei anderen Ingenieursprojekten Hadrians üblich [62] , aus Rom bzw. aus dem römischen Heer gekommen sein. Es wird in diesem Zusammenhang deutlich, daß es vor Ort keine nenneswerte Kenntnisse der Deichbautechnik mehr gegeben haben dürfte. Mit dem Befehl, die Curatoren zu wählen, zwang Hadrian die politisch aktive Oberschicht Koroneias zu mehr Verantwortungsbewußtsein [63] . Sie sollte das Projekt finanziell verwalten und vermutlich in Zukunft auch für die Pflege der Deiche verantwortlich sein. Damit versuchte Hadrian, die Koroneier von ihrer ehemals passiven Haltung abzubringen und versuchte, die traditionelle "Freigiebigkeit" der griechischen Oberschicht im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. wiederzubeleben [64] . Möglicherweise war auch die einfache Stadtbevölkerung an den Bauarbeiten beteiligt. So vermutet M. Boatwright, daß die Deiche von lokalen Hilfsarbeitern unter römischer Aufsicht gebaut wurden [65] .

Dieses Deichbauprojekt hatte die Sicherung der agrarischen Produktion Koroneias zum Ziel und stellte einen erheblichen wirtschaftlichen Eingriff in die Region dar [66] . Die durch den Deichbau trockengelegte Fläche nordöstlich vor Koroneia bedeutete einen erheblichen Gebietszuwachs [67] . Mit dem gleichzeitig geplanten Aquaedukt [68] sollte sich die Lebensqualität in der Stadt Koroneia erheblich verbessern, denn in Folge wurde dort auch ein römisches Bad errichtet [69] .

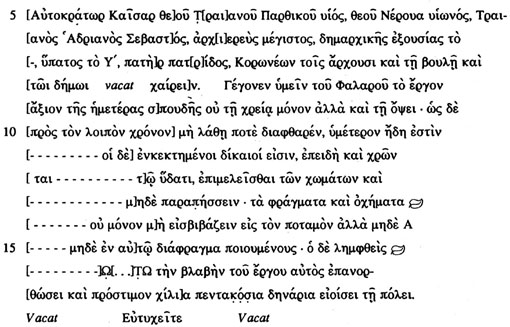

III.2 Inschrift 2 [70]

5 [Imperator Caesar] Trai[anus Hadrianus August]us - [Sohn des Got]tes

T[rai]anus des Parthersiegers, Enkel des Nerva - Pontifex maximus, im

[x.]. Jahre seiner Volkstribunengewalt, [x.maliger Consul, Vate]r des

Vaterlandes, (entbietet) den Magistraten und dem Rat und [dem Volk] von

Koroneia [seinen Gru]ß: Fertig ist nun zu Eurem Nutzen das Bauprojekt des

10 Flusses Phalaros; es entspricht unserem Einsatz, nicht nur durch seinen

Nutzen, sondern auch durch sein Aussehen. Damit nun in Zukunft nicht in

Vergessenheit gerät, wie es einst in Ruinen dalag, ist es jetzt Eure

Aufgabe, [ ]. Die neuen Eigentümer sind verpflichtet, sobald

sie das Wasser [ ] nutzen, sich um die Deiche zu kümmern und [

15 ] und keine Anbauten vorzunehmen, weder Gehege und Schiffe in den Fluß

einzubringen, noch [ ], wobei sie in ihm eine Zwischenwand

errichten. Wer dabei angetroffen wird [ ], muß den

Schaden an dem Bauwerk selber wiedergutmachen und eine Strafe von 1.500

Denaren an die Stadt zahlen. Lebt wohl.

Die zweite Inschrift läßt sich wegen mehreren Lücken in der Titulatur nicht genau datieren. Der wiedergegebene Brief muß deutlich nach dem Jahr 125 entstanden sein, da einer der geplanten Deiche hier als bereits fertiggestellt genannt wird. Andererseits muß er vor dem Jahr 135 abgefaßt worden sein, aus dem die dritte Inschrift stammt. Vielleicht ist eine Entstehungszeit kurz vor 135 anzunehmen [71] .

"Fertig ist nun zu eurem Nutzen das Bauprojekt des Flusses Phalaros; es entspricht unserem Einsatz, nicht nur durch seinen Nutzen, sondern auch durch sein Aussehen." [72]

Es fällt auf, daß an dieser Stelle zwei deutlich unterschiedliche Auffassungen von Architektur nebeneinander stehen. Das bei den Römern vorherrschende Ordnungsbewußtsein [73] , gepaart mit einer gerade bei Hadrian ausgeprägten Vorliebe für den Nutzen eines Bauwerks für die Untertanen [74] , unterscheidet sich vom griechischen Interesse an der Schönheit des Aussehens. Da beide Vorstellungen nebeneinander genannt werden, war möglicherweise beabsichtigt, daß dieser Bau beide Seiten zufriedenstellen sollte. Genaueres über das Aussehen des Deiches geht jedoch aus der Inschrift nicht hervor. So wird keine Beschreibung der äußeren Form gegeben, die einen Rückschluß auf die Konstruktion hätte geben können. Maße oder verwendete Baumaterialien werden ebenfalls nicht erwähnt.

Besonders aufschlußreich für die lokalen Verhältnisse ist der nun folgende Satz:

"Damit es in Zukunft nicht in Vergessenheit gerät, wie es einst in Ruinen dalag, ist es jetzt Eure Aufgabe, (...)." [75]

Hier nimmt der Text offensichtlich Bezug auf die Situation vor 125: einen Vorläuferbau, seine Entstehungszeit ist nicht festzustellen, ließen die Koroneier vollkommen verfallen [76] . So kam es langfristig zu dem oben erwähnten Verlust an Ackerland durch die stetig zunehmenden Hochwasserprobleme. Nachlässigkeit, Inkompetenz, sowie fehlende wirtschaftliche Möglichkeiten werden hierfür die Ursache gewesen sein und deuten auf recht chaotische Zustände vor Ort hin. Die ausdrückliche Erwähnung in diesem kurzen Brief ist eine strenge Ermahnung, es nicht wieder zu ähnlichen Problemen kommen zu lassen und steht für eine deutliche Kritik Hadrians an dem Umgang der Koroneier mit ihren Deichbauten. Auch die nun folgende harte Strafandrohung an die neuen Landeigentümer weist auf sehr nachlässigen Umgang der einheimischen Bevölkerung mit ihren Bauten hin, der einer strengen Regelung bedarf: die Deiche sollen massiv vor Beschädigung durch individuelle Anbauten geschützt werden [77] . Damit werden Fischgehege, Anlegestellen, Gräben zur Wasserentnahme für die Bewässerung der Felder und ähnliches gemeint sein. Die Erwähnung neuer Eigentümer [78] läßt die Vermutung entstehen, es habe infolge des Landgewinns eine Zuwanderung von außen nach Koroneia gegeben.

Die Deichbauten werden für die Zukunft der Verantwortung Koroneias übergeben, denn auch die Strafen für eine Beschädigung der Deiche waren an die Stadt zu zahlen [79] . Damit demonstrierte Hadrian sein Interesse an einem möglichst hohen Grad an Eigenständigkeit der Städte, ohne die eine effektive Verwaltung des Römischen Reiches nicht möglich war [80] . Gleichzeitig wurde die Stadt und insbesondere die lokale Elite, hauptsächliche Trägerin der politischen Verwaltung, persönlich enger an den Herrscher gebunden und zur Loyalität verpflichtet [81] . Der insgesamt auch in diesem Brief vorherrschende forsche und gereizte Tonfall Hadrians läßt darauf schließen, daß es sich hierbei nicht um eine leichte Aufgabe handelte. Diese Vermutung wird durch die folgende Inschrift noch unterstrichen.

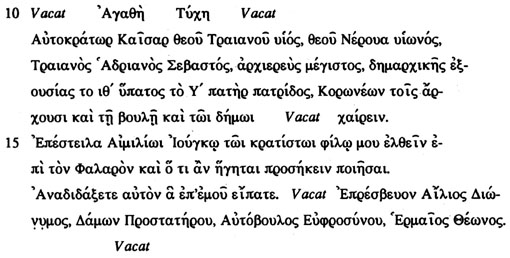

III. 3 Inschrift 3 [82]

10 Mit gutem Glück.

Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus - Sohn des Gottes Traianus,

des Parthersiegers, Enkel des Nerva - Pontifex maximus, im 19. Jahre seiner

Volkstribunengewalt, dreimaliger Consul, (entbietet) den Magistraten und

dem Rat und dem Volk von Koroneia seinen Gruß. Ich habe dem Aemilius

15 Iuncus, meinem sehr guten Freund geschrieben, daß er sich zum Fluß

Phalaros begibt und unternimmt, was er für nötig hält. Unterrichtet ihn

über das, was Ihr mir mitteiltet. Gesandte waren Aelius Dionymos, Damon,

der Sohn des Prostateros, Autobulos, der Sohn des Euphrosynos, Hermaios,

der Sohn des Theon.

Die dritte Inschrift stammt aus dem Jahr 135, ihre Datierung erfolgt anhand der Nennung des 19. Jahres der Volkstribunengewalt Hadrians [83] , sowie der Erwähnung des Legaten Aemilius Iuncus, dessen Anwesenheit in mehreren Inschriften der Provinz Achaia inschriftlich bezeugt ist [84] . In Zusammenhang mit dem Fluß Phalaros treten, vermutlich an den Deichbauten, nicht näher genannte Probleme auf, zu deren Lösung Hadrians "sehr guter Freund Aemilius Iuncus" nach Koroneia geschickt wird [85] . Es handelt sich hier um die Entsendung eines Legaten von konsularischem Rang, der Inhaber eines Imperiums war [86] . Es bedeutete, daß es vor Ort gravierende Probleme finanzieller Art gab [87] . Als Legatus hatte er die Aufgabe eines Correctors inne. Es ging darum, die finanzielle Lage der freien Gemeinden Achaias, zu denen auch Koroneia zählte, in Ordnung zu bringen. Für die Bewohner Koroneias war diese Situation eine recht unangenehme, denn möglicherweise war es bereits beim Bau des Deiches zu finanziellen Unregelmäßigkeiten oder anderen Mißständen gekommen, zu deren Behebung ein kaiserlicher Legatus entsandt werden mußte [88] . Wiederum zeigt sich, daß die Kompetenz oder das Geld der einheimischen Bevölkerung für die Lösung derartiger Probleme nicht ausreichte. Möglicherweise waren für den Bau bestimmte Gelder veruntreut, oder die Bauarbeiten waren nicht ordnungsgemäß ausgeführt worden.

Vielleicht kam es auch - trotz Verbot Hadrians - zur Beschädigung einzelner

Stellen durch eigenmächtige Anbauten der Anwohner. Im Text gibt es keinen

genauen Hinweis auf die Natur des zu behebenden Problems. Möglicherweise

traten in Zusammenhang mit den Deichbauten bereits erste Streitigkeiten

zwischen Koroneia und seinen Nachbarstädten Orchomenos und Thisbe um

Grenzverläufe, Steuereinnahmen und Landnutzungsrechte auf, wie sie aus

späteren Inschriften Koroneias bis in die Zeit Marc Aurels hervorgehen

[89] . Unter Hadrian gab es allgemein eine Zunahme an Grenzstreitigkeiten

[90] . In jedem Fall schien die Absicht Hadrians, mit diesen

Deichbauten den Einwohnern Koroneias Hilfe zur Eingenständigkeit zu

geben und diese zu fördern, fehlzuschlagen.

![]()

Die These Kahrstedts, der von kaiserlichem Besitz in Koroneia ausgeht und damit die recht hohen Ausgaben für die Dämme sowie das ungewöhnlich hohe Engagement Hadrians und seiner Nachfolger in der Region begründet [91] , ist nur schwer nachzuvollziehen. Ihm ist entgegenzuhalten, daß, wie bereits erwähnt, für andere Städte wie Alexandria Troas in Kleinasien für den Bau eines Aquaeduktes eine erheblich höhere Summe aufgewendt wurde [92] . Ein vermuteter kaiserlicher Besitz konnte bisher nicht schlüssig nachgewiesen werden. So steht diese These eher für die in der älteren Forschung übliche Fehlinterpretation der Motive und Maßnahmen Hadrians.

Generell ist bei Hadrian eine Vorliebe für Ingenieursprojekte [93] und den Bau von Aquaedukten zu erkennen [94] . Auch andere schwierige Wasserbauprojekte wurden unter seiner Regierung duchgeführt, wie die Trockenlegung des Karstsees Lacus Fucinus in Mittelitalien, mit ähnlicher Problematik wie beim Kopaissee, oder Deichbauten in Eleusis und Ephesos [95] . Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob Hadrian die Deichbauten Koroneias in das Wasserbausystem der Kopais einfügen wollte, wie M. Boatwright argumentiert, und eine erneute Trockenlegung der Kopais anstrebte [96] . Form und Art der Bauten lassen jedoch eher darauf schließen, daß es sich um eine lokale Einzelmaßnahme zum Schutz eines bestimmten Gebietes handelte. Darüber hinausgehende Pläne werden nicht erwähnt, obwohl davon ausgegangen werden kann, daß einige Überreste der Wasserbauten noch in ihrer Substanz erhalten, damit auch noch sichtbar waren und möglicherweise noch eingeschränkt funktionierten [97] .

Dagegen ist es durchaus möglich, daß bei Strabon [98] und Pausanias [99] überliefertes Wissen der einheimischen Bevölkerung um mykenische Deichbauten und die ehemalige Trockenlegung der Kopais auch Hadrian bekannt war. Neben der allgemein wohl zutreffenden Vermutung, diese Deichbauten als Reflexion der Größe des römischen Reiches und des kaiserlichen Sieges über die Natur zu betrachten [100] , ist bei vielen Projekten Hadrians auch ein erhebliches antiquarisches Interesse zu erkennen [101] . So können die Deichbauten durchaus auch den Versuch Hadrians darstellen, Koroneia auf diese Weise wieder ein Stück seiner ehemaligen Größe und seines Reichtums zu beschaffen, wie er es auch mit seinen Bauten in Athen beabsichtigte [102] .

Vor allem jedoch sind sowohl Deichbauten als auch Aquaedukt eine wirtschaftliche Hilfestellung in großem Umfang. Die erheblich erweiterte landwirtschaftliche Nutzfläche führte mit Sicherheit langfristig zu wirtschaftlichem Aufschwung und einer zunehmenden Einwohnerzahl Koroneias. Die damit verbundene Immigration wird auch steigende Steuereinnahmen für Rom zur Folge gehabt haben. Nicht zuletzt in der verhältnismäßig großen Zahl an überlieferten kaiserlichen Erlässen ist wohl die gestiegene Wirtschaftskraft Koroneias reflektiert, die Polis scheint sich demnach wieder von ihren schlechten Zeiten erholt zu haben [103] . Die im Hintergrund stehende Absicht Hadrians, Koroneia in Form von intensiver Wirtschaftshilfe zu neuer Blüte zu verhelfen, ist wohl auf Dauer erfolgreich verwirklicht worden, jedoch müßte diese Fragestellung in einer weiteren Arbeit näher untersucht werden.

Die im Zusammenhang mit Hadrians Deichbauten beabsichtigte Aktivierung des städtischen Selbstbewußtseins [104] und der Motivation der lokalen Elite [105] zu mehr Selbständigkeit scheint jedoch nicht gleich in beabsichtigter Weise zustandegekommen zu sein. Der Versuch, der lokalen Nachlässigkeit und dem Eigennutz der Bevölkerung mit einem geordneten System und der erneuten Vergabe von Verantwortungen für die Kosten und Instandhaltung der Deiche zu begegnen, war, wie Inschrift 3 zeigt, nicht sofort erfolgreich. Das Bauprojekt erforderte nachweislich einige Nachbesserungen. Die nicht nur positiven Folgen dieser Deichbauten waren, wie bereits erwähnt, eine Störung des lokalen Gleichgewichts und Grenzverletzungen benachbarter Städte mit lange andauernden Grenzstreitigkeiten [106] .

Insgesamt zeigt sich Hadrian in diesen drei Inschriften mit seinen

Maßnahmen für Koroneia nicht einfach nur als Philhellene und Euergetes,

sondern ebenfalls als sehr strenger Durchsetzer römischer Ordnungsvorstellungen.

Der Tonfall in seinen Briefen wirkt zunächst überraschend streng und

autoritär, zeigt aber als Reaktion auf die eher chaotisch anmutenden

lokalen Verhältnissen das für die erfolgreiche Durchführung seiner Projekte

notwendige Maß an Autorität.

![]()

(Christina Dieckhoff, Sommer 2002)

V. Quellen- und Literaturverzeichnis

V.1 Quellen

3 Erlässe Hadrians zu Deichbauten in Koroneia. In: Argoud, G.: Inscriptions de Béotie relatives à l´eau. In: Boeotia Antiqua III, Amsterdam 1993, S. 48 - 54. Inschrift 8a, 8b und 8c.

Baladié, R. (Übers.):Strabon, Géographie. Bd. 6, Buch 9, Paris 1996, Bücher 1 - 35, München 1985.

Drexler, H. (Übers.):Polybios, Geschichte. Bd. 2, Buch 11 - 35, München 1979.

Hampe, R. (Übers.): Homer, Ilias. Stuttgart 1979.

Meinecki, A.: Stephan von Byzanz, Ethnika, Graz 1958.

Rocha-Pereira, M.: Pausaniae Graeciae Descriptio. Bd. 3, Buch 9 - 10, Stuttgart 1989.

Sage, E. T.: Livy. Bd. 10, Buch 35 - 37, Harvard 1958.

Veh, O. (Übers.): Cassius Dio, Römische Geschichte. Bd. 1, Fragmente der Bücher 1 - 35, München 1985.

V.2 Literatur

Argoud, G.: Inscriptions de Boèotie relatives à l´eau. In: Boeotia Antiqua III, Amsterdam 1993, S. 48 - 54.

Boatwright, M.: Hadrian and the Cities of the Roman Empire, Princeton 2000.

Christ, K.: Geschichte der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Konstantin, München 1988.

Curtius, E.: Die Deichbauten der Minyer, Diss. Berlin 1892.

Dahlheim, W.: Geschichte der römischen Kaiserzeit. Oldenbourg Grundriß der Geschichte, Bd. 3, München 21989

Doukellis, P. und Zoumbaki, S.: De Flamininus aux Antonins. Conquête et aménagements de l´espace extra-urbain en Achaie et Macédoine. In: Dialogues d´histoire ancienne 21,2, 1995, S. 205 - 228.

Eck, W.: Die Wasserversorgung im römischen Reich. In: Geschichte der Wasserversorgung 2: Die Wasserversorgung antiker Städte, Mainz 1987.

Fossey, J. M.: Koroneia. In: Aufstieg und Niedergang der Antiken Welt, Bd. 7,1 Prinzipat.

Fossey, J. M.: The Cityarchive at Coroneia. In: Epigraphica Boeotica 1, Amsterdam 1991,

Funke, Peter: Koroneia. In: Der Neue Pauly, Bd. 6, Stuttgart 1999, Sp. 756 - 57.

Garzetti, A.: From Tiberius to the Antonines, London 1974, S. 386 f.

Hendl, M. und Liedtke, H.: Lehrbuch de Allgemeinen physischen Geographie, Gotha 31997.

Höcke, C.: Architekt, Architektur, Architekturtheorie. In: Der neue Pauly, Enzyklopädie der Antike, Bd. 1, Stuttgart 1996, Sp. 1003 - 1021.

Kahrstedt, B.: Das wirtschaftliche Gesicht Griechenlands in der Kaiserzeit, Bern.

Kambanis, M. L.: Le dessèchement du lac Copais par les Anciens. In:

BCH 16, 1892,

S. 121 - 137.

Kambanis, M. L.: Le dessèchement du lac Copais par les Anciens. In:

BCH 17, 1893,

S. 322 - 342.

Knauss, J.: Die Melioration des Kopaisbeckens durch die Minyer (Kopais 2), München 1997.

Knauss, J.: Die Wasserbauten der Minyer in der Kopais (Kopais 1), München 1984.

Kornemann, E.: Römische Geschichte 2, Stuttgart 61970.

Lauffer, S.: Koroneia. In: Griechenland Lexikon der historischen Stätten, München 1989, S. 345.

Phillippson, A.: Der Kopaissee und seine Umgebung. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde, Bd. 29, Berlin 1894, S. 1 - 125.

Pieske: Koroneia. In: Paulys Realienencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft,

Bd. 11, 2, Stuttgart 1922.

Rostovtzeff, M.: Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich. Bd. 1, Leipzig 1931.

Thomasson, B. E.: Legatus. Beiträge zur römischen Verwaltungsgeschichte, Stockholm, 1991.

[1] Cass. Dio, 69, 5, 2 und 69, 5, 2; Paus. I, 5, 5;

S. H. A. Hadr. 19, 9 und 20, 5.

[2] Birley, A. R.: Hadrian. The restless emperor, London 1997, S. 58 - 66. Auf S. 63 Anmerkung 8 vermutet er sogar, daß Hadrian bei einem Besuch Delphis durch Koroneia gekommen sei.

[3] Kornemann, E.: Römische Geschichte 2, Stuttgart

61970, S. 261.

[4] Garzetti, A.: From Tiberius to the Antonines, London

1974, S. 386 f.

[5] Christ, K.: Geschichte der römischen Kaiserzeit

von Augustus bis Konstantin, München 1988, S. 318 spricht von einer

hadrianische Politik der Gleichberechtigung und Partnerschaft der

lateinischen und griechischen Reichshälfte. Dahlheim, W.: Geschichte

der römischen Kaiserzeit. O.G.G., Bd. 3, München 21989,

S. 182.

[6] Funke, Peter: Koroneia. In: Der Neue Paly, Bd. 6,

Stuttgart 1999, Sp. 756 - 757; Lauffer, S.: Koroneia. In: Griechenland

Lexikon der historischen Stätten, München 1989, S. 345. Pieske: Koroneia.

In: Paulys Realienencyclopädie Bd. 11,2, Sp. 1425 - 1431; Fossey,

J. M.: Koroneia. In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Bd.

7,1 Prinzipat, S. 570.

[7] Genaue Beschreibung der Geographie und Geologie

bei Phillippson, A.: Der Kopaissee und seine Umgebung. In: Zeitschrift

der Gesellschaft für Erdkunde, Bd. 29, Berlin 1894, S. 1 - 125.

[8] Hendl, M. und Liedtke, H.: Lehrbuch der Allgemeinen physischen Geographie, Gotha 31997, S. 216 - 20.

[9] Knauss, J.: Die Melioration des Kopaisbeckens durch die Minyer (Kopais 2), München 1997, S. 38.

[10] Knauss, J.: Die Wasserbauten der Minyer in der Kopais (Kopais 1), München 1984, S. 181 f. Und

ausführlich bei Phillippson, S. 21 - 24. In der Antike findet sich eine sehr einleuchtende und erstaunlich

richtig beobachtete Beschreibung des Karstes in Boiotien bei Strabon, 9,2,16 - 20, wobei wohl in erster

Linie die Kopais gemeint ist.

[11] Knauss, J. Kopais 2, München 1987, S. 38.

[12] Hom. Il. 2, 511.

[13] Beschreibungen in Knauss, Kopais 1 und Kopais 2.

[14] Knauss, Kopais 1, S. 185, S. 212 und Kopais 2, S. 87 - 94. Hier werden die auftretenden

Wassermengen berechnet.

[15] Knauss, Kopais 2, S. 137 sagt, das minyische System sei noch in der Substanz erhalten gewesen,

ebenso Fossey, J. M.: Koroneia, S. 570.

[16] Eine Beschreibung hierzu findet sich bei Strab. 9, 2, 16 - 20.

[17] Knauss, Kopais 2, S. 81.

[18] Knauss, Kopais 2, S. 82 - 83. Vermutlich war der Boden im 2. Jahrhundert n. Chr. bereits um 1 m

angestiegen. In der Folge stieg durch das veränderte Gefälle auch der Rückstau in den Zuflüssen, was

sich besonders auf die Hochwässer auswirkte.

[19] Strab. 9, 40, 6 spricht von einem Umfang von 380 Stadien, umgerechnet sind es etwa 70 km.

Dazu Knauss, Kopais 1, S. 210 - 212.

[20] Knauss, Kopais 2, S. 81 - 86 und Strab. 9, 2, 16 der an dieser Stelle auf die Zunahme des

Seeumfangs hindeutet.

[21] Knauss, Kopais 1, S. 115 f: Ein Deich in der Bucht von Akraiphia aus archaischer Zeit hält nicht dicht,

weil er zu massiv konstruiert ist und ahmt nur noch mit seiner Form die minyischen Deiche nach.

[22] Knauss, Kopais 1, S. 137, Kopais 2, S. 98; Strab. 9, 2, 18 und Steph. Byz. s. v. Aqh/nai Polis.

[23] Strabon, 9,2,18.

[24] Besonders deutlich bei Strabon, 9,2,40 und etwas undeutlicher, jedoch mit genauem Verweis auf die

Vormachtstellung von Orchomenos: die einheimische Überlieferungen bei Paus., 9, 38 Ende des

2. Jahrhunderts n. Chr.

[25] Fossey, Koroneia, S. 589: Von Epaminondas in Akraiphia im Jahr 40 n. Chr. für 6000 Drachmen

unternommene Reparaturarbeiten schlagen fehl. Hierzu auch Kahrstedt, B.: Das wirtschaftliche Gesicht

Griechenlands in der Kaiserzeit, Bern, 1954, S. 84 - 85.

[26] Lauffer, S.345 - 46; Pieske, Sp. 1426 - 27, Funke, Sp. 757.

[27] Lauffer, S. 345 - 46 und Fossey, Koroneia, S. 567. Quellen hierzu sind Liv., 36,10,1 - 20 und

Polyb., 20,7,3. Fossey, Koroneia, S. 567: Hierbei wurde das städtische Territorium verwüstet.

[28] Fossey, Koroneia, S. 567.

[29] Lauffer, S. 346. Quelle hierzu ist Livius, 42, 63,3 und 43,3,7 - 4,11.

[30] Lauffer, S. 346, Funke, Sp. 757 und Fossey, Koroneia, S. 5667; SEG 19, 374.

[31] Lauffer, S. 345.

[32] Pieske, Sp. 1429.

[33] Lauffer, S. 346; Fossey, Koroneia, S. 571 und Rostovtzeff, M.: Gesellschaft und Wirtschaft im

römischen Kaiserreich. Bd. 1, Leipzig 1931, S. 204 - 205.

[34] Fossey, Koroneia, S. 582 - 83 spricht von großen Verwüstungen im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr.

[35] Fossey, Koroneia, S. 584.

[36] Doukellis, P. und Zoumbaki, S.: De Flamininus aux Antonins. Conquête et aménagements

de l´espace extra-urbain en Achaie et Macédoine. In: DHA 21,2, 1995, S. 221.

[37] Kahrstedt, S. 86 spricht von einer recht ansehlichen städtischen Munifizienz zu Beginn der Kaiserzeit

und deutet damit recht gute wirtschaftliche Verhältnisse an.

[38] Funke, SP. 757.

[39] Fossey, Koroneia, S. 568 datiert dieses öffentliche Gebäude in die Zeit nach 162.

[40] Fossey, J. M.: The Cityarchive at Coroneia. In: Epigraphica Boeotica 1, Amsterdam 1991, S. 5.

[41] Fossey, Cityarchive, S. 5 - 6. Weitere Publikationen folgten: Argoud, Gilbert: Inscriptions de Boèotie

relatives à l´eau. In: Boeotia Antiqua III, Amsterdam 1993, S. 48 - 55. Olivier, J. H.: Greek Constitutions

of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri, Philadelphia 1989, S. 253 - 73, Inschrift Nr.

108, 110 und 112.

[42] Bei Fossey, Cityarchive, S. 8 Inschrift Nr 4 (IIB), S. 9 Nr. 6 (IIIB), S. 9 - 10 Nr. 7 (IVA).

[43] Kambanis, M. L.: Le dessèchement du lac Copais par les Anciens. In: BCH 16, 1892, S. 121 - 137.

Kambanis, M. L.: Le dessèchement du lac Copais par les Anciens. In: BCH 17, 1893, S. 322 - 342.

Curtius, E.: Die Deichbauten der Minyer, Diss. Berlin 1892.

[44] Kambanis, BCH 16, S. 121: Siehe Lageplan sowie Beschreibungen ab S. 128 - 133: zunächst der

allgemeine Erhaltungszustand,

ab S. 132 die Dämme im Südwesten. Dazu auch Knauss, Kopais 2,

S. 140 f. und Abbildung S. 141.

[45] Das ist ein Seitenarm des Flusses, der vor allem bei extremen Hochwässern als Überlauf diente.

[46] Knauss, Kopais 2, S. 139.

[47] Knauss, Kopais 2, S. 139 und Strabon, 9,2,19.

[48] Knauss, Kopais 2, S. 140. Zustand im Jahr 1987, wahrscheinlich gibt es bis heute eine weitere

Verschlechterung des archäologischen Befundes.

[49] Knauss, Kopais 2, S. 226 - 242 über die Konstruktionsmerkmale minyischer Deichbauten.

[50] Fossey, Koroneia, S. 570.

[51] Argoud, Inschrift 8a.

[52] Argoud, Boeotia Antiqua III, S. 50.

[53] Zeile 6 - 10.

[54] Zeile 8.

[55] Strab. 9, 2, 18.

[56] Siehe Knauss, Kopais S. 81 - 86 und ausführlich beschrieben bei Strab. 9, 2, 16 - 19.

[57] Siehe Strab. 9, 2, 18, der die Bedrohung und teilweise auch die Vernichtung mehrerer Orte am Rand

der Kopais durch zunehmendes Hochwasser beschreibt.

[58] Argoud, S. 50 - 51, deutet im Zusammenhang des Verbes kata/gein mit u(/dwr im Vergleich zu

Inschriften aus Epidauros auf den Bau eines Aquaedukts.

[59] Zeile 13 - 14.

[60] Argoud, S. 48 - 49 und Boatwright, M.: Hadrian and the Cities of the Roman

Empire, Princeton 2000, S. 115.

[61] Boatwright, S. 117.

[62] Boatwright, S. 118: Beispielsweise in Dakien unter Cn. Papirius Aelianus. Siehe dort Anm. 30.

[63] Boatwright, S. 7 und S. 14. Zur Steigerung der städtischen Selbstverwaltung siehe Christ, S. 323.

[64] Rostovtzeff, S. 125 - 128.

[65] Boatwright, S. 205.

[66] Boatwright, S. 115.

[67] Siehe Karten im Anhang.

[68] Eck, W.: Die Wasserversorgung im römischen Reich. In: Geschichte der Wasserversorgung 2:

Die Wasserversorgung antiker Städte, Mainz 1987, S. 72. Aquaedukte wurden wegen dem damit

verbundenen enormen finanziellen Aufwand besonders häufig von Kaisern gestiftet, da solche Bauten

für andere Honoratoren oft zu teuer wurden.

[69] Kahrstedt, S. 87.

[70] Argoud, Inschrift 8b.

[71] Fossey, City Archive, S. 12.

[72] Zeile 8 - 10.

[73] Die römische Vorstellung vor allem von Ingenieursbauten war auch die Überwindung der Kräfte den

Natur: Hösch, C.: Architekt, Architektur, Architekturtheorie. In: Der neue Pauly, Bd. 1, Stuttgart 1996,

Sp. 1003 - 1021. Boatwright, S. 125. Siehe auch Plin. Ep. 10, 41, 1: Der Satz "Bauten, die so viel an

Nützlichkeit haben werden wie an Schönheit,..." zeigt ebenso diese typisch römische Auffassung von

Architektur.

[74] Boatwright, S. 143.

[75] Zeile 9 - 11.

[76] Knauss, Kopais 2, spricht auf S. 139 - 40 von den möglicherweise in mykenische Zeit zu datierenden

Resten eines Streichwehres, die an einer Stelle der römischen Deiche mit verbaut wurden.

[77] Zeile 12 - 15.

[78] Zeile 11.

[79] Zeile 16 - 17.

[80] Boatwright, S. 206 - 207 und S. 209; Dalheim, S. 230 - 232 und Rostovtzeff, S. 116 f.

[81] Boatwright, S. 57, S. 205 - 209.

[82] Argoud, Inschrift 8c.

[83] Fossey, City Archive, S. 12.

[84] Thomasson, B. E.: Legatus. Beiträge zur römischen Verwaltungsgeschichte, Stockholm 1991, S. 80

sowie Fossey, Aufstieg und Niedergang, S. 569.

[85] Zeile 15 - 16.

[86] Thomasson, S. 83.

[87] Thomasson, S. 83.

[88] Thomasson, S. 83, Boatwright, S. 116.

[89] Doukellis - Zoumbakis, S. 223 - 224. Inschriften: Fossey, City Archive, Inschrift 1. (I.A), 2. (1.B),

und 9 - 11, sowie IG VII, 2870. Boatwright vermutet in diesem Zusammenhang Steuerstreitigkeiten mit

der Nachbarpolis Orchomenos.

[90] Doukellis - Zoumbakis, S. 223.

[91] Kahrstedt, S. 85 - 87.

[92] Boatwright, S. 116 - 117.

[93] Insgesamt sind 21 Projekte inschriftlich belegt. Siehe Boatwright, S. 112 f.

[94] Es gibt 8 inschriftlich bezeugte Neubauten. Siehe Boatwright, S. 112.

Dazu im Vergleich S. H. A. Hadr. 20, 5.

[95] Boatwright, S. 112 f

[96] Boatwright, S. 115.

[97] Knauss, Kopais 2, S. 137 f.

[98] Strab. 9, 2, 40.

[99] Paus. 9, 38, 7 - 8.

[100] Boatwright, S. 112.

[101] Boatwright, S. 13.

[102] Boatwright, S. 13, S. 157 im Zusammenhang mit Athen; Christ, S. 323.

[103] Pieske, Sp. 1430 mit Verweis auf IG VII, 2879 und 2880; Funke, Sp. 757.

[104] Boatwright, S. 14.

[105] Boatwright, S. 204 - 206.

[106] Boatwright, S. 87, S. 116; Doukellis - Zoumbakis, S. 223 - 224.