|

|

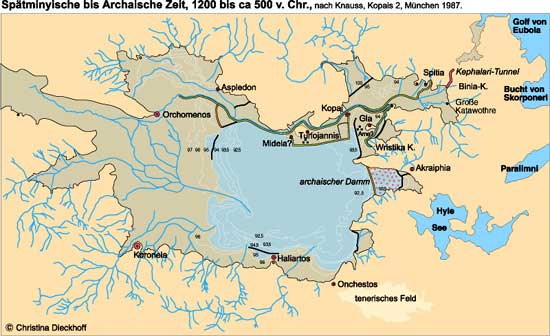

Kopais

Deichbauten

|

|

|

Zwei Durchtunnelungsversuche

(Späthelladikum, ca. 1200 - 1100 v. Chr.).

Zweite große Flutkatastrophe am Kopaissee

Laut Knauss ist Gla möglicherweise das homerische Arne, das

im Schiffskatalog genannt wird (1). Der dazugehörige Polder könnte

dem Weinland der Ilias entsprechen. Genaue schriftliche Belege für

diese namentliche Zuordnung gibtes nicht, jedoch wurden in diesem Polder bedeutende Funde großer Siedlungsreste dieser Zeit gefunden,

die eine solche Vermutung nahelegen. Unter der Bezeichnung "Athamantische

Ebene" soll das Gebiet einst zu Orchomenos gehört haben (2). Strabon

berichtet von einer Überschwemmung Arnes und Mideias durch den

Kopaissee (3). Da beide Städte bei Homer noch als Teilnehmer am

Troianischen Krieg (4) genannt werden, ist es möglich, daß

kurze Zeit später eine weitere Flutkatastrophe eintrat. Ein Beweis

dafür ist nach Knauss das gänzliche Fehlen von Siedlungsschichten

für die Zeit SH lll C (Minyer), so daß er eine Katastrophe

am Ende von SH lll B annimmt (5).

Polder bedeutende Funde großer Siedlungsreste dieser Zeit gefunden,

die eine solche Vermutung nahelegen. Unter der Bezeichnung "Athamantische

Ebene" soll das Gebiet einst zu Orchomenos gehört haben (2). Strabon

berichtet von einer Überschwemmung Arnes und Mideias durch den

Kopaissee (3). Da beide Städte bei Homer noch als Teilnehmer am

Troianischen Krieg (4) genannt werden, ist es möglich, daß

kurze Zeit später eine weitere Flutkatastrophe eintrat. Ein Beweis

dafür ist nach Knauss das gänzliche Fehlen von Siedlungsschichten

für die Zeit SH lll C (Minyer), so daß er eine Katastrophe

am Ende von SH lll B annimmt (5).

Gla war bis in die Neuzeit Zuflucht für die Umwohner bei

höherem Wasserstand des Kopaissees und selbst bei einer größeren

Katastrophe nicht vom Hochwasser bedroht.

In einer Untersuchung des Nisi von Strowicki wurden Schichten

einer größeren Überschwemmung aus nachminyscher Zeit

gefunden. Der archäologische Befund zeigt anschließend eine

längere Unterbrechung der Besiedlung. Für Knauss ist damit

klar, daß in diesem Gebiet tatsächlich eine Stadt aus der

homerischen Zeit untergegangen ist (7), die möglicherweise dem

Namen Mideia (8) zuzuordnen ist. Ein Hinweis darauf wäre auch der

Bericht, die Quellnymphe Mideia sei am Nordwestrand der Kopais zu Hause.

Selbstverständlich sind dies jedoch keine Beweise für eine

eindeutige Identifizierung von Gla.

vergrößern

Rettung des Wasserbausystems mit Durchtunnelungsversuchen

Das Ende der minyischen Kultur steht parallel zum Untergang der mykenischen Kultur auf dem gesamten griechischen Gebiet. Es wird mit dem Verfall des inneren Machtgefüges,

dem Unterliegen der Stadt Orchomenos im Streit mit Theben (9) oder auch

der Einwanderung der Dorer begründet, worüber in der Forschung noch keine Einigung herrscht.

Durch oben genannte Flutkatastrophe könnte dieser Niedergang erheblich

beschleunigt, wenn nicht sogar ausgelöst worden sein. Möglicherweise

durch den Einsturz des Tores der Spitia-Katawothre nach einem Erdbeben

könnte diese aprupt verschlossen worden sein (10). In Folge kam

es zum Aufstau der weiterhin nachfließenden Wassermengen, zu einem

Rückstau im Kanal mit Folge einer Überschwemmung der Polder.

Parallel dazu gab es in Gla gegen 1220 eine Brandkatastrophe.

Folgen

Die Nachwirkung dieser Katastrophe war, daß die Polder

anschließend nicht wiedererrichtet wurden, da für spätere

Siedlungen keine archäologischen Funde existieren. Als Ausgleichsmaßnahme

für den Verlust der Spitia-Katawothre ist der Versuch einer Durchtunnelung

des Kephalaripasses zu verstehen. Bei Pausanias wird erwähnt, daß

die Orchomenier das Werk des Herakles, das heißt den verstopften

Schlund (=Katawothre), durchbrochen haben, eine klare Überlieferung

einer Reparatur der Katawothren oder sogar des Durchtunnelungsversuches

der späten Minyer.

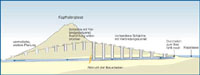

Durchtunnelungs-Versuch

Bei d er

Binia-Katawothre beginnt eine Reihe von 16 quadratischen Schächten,

1,5 x 1,5 m mit verschiedener Tiefe, die sich über den Kephalaripaß

hinzieht und dessen Sattellinie folgt. Die Schachtwände sind sorgfältig

geglättet und enthalten auch als Treppenlöcher gedeutete Vertiefungen.

Die Schächte münden in einen zu 2/3 fertiggestellten Tunnel,

der an der Binia-Katawothre seinen Ursprung hat. Dieser Anlage ist 1893

von Kambanis ein Artikel gewidmet worden. Diese Anlage war eindeutig

zur Entwässerung des Kopaissees in Richtung Larymna konstruiert

und ist eine Nachahmung seines natürlichen Abflusses durch die

Katawothren. Der relativ leicht zu bearbeitende Kalkstein, sowie die

Möglichkeit, an mehreren Stellen gleichzeitig an diesem Tunnel

zu arbeiten (mehrere Schächte), ergeben nach Knauss eine Fertigungszeit

von ca. 1 Jahr. Die Technik dieses Tunnelbaus ist aus Persien ab dem

1. Jahrtausend v. Chr. nach Griechenland gekommen. Eine eindeutige Datierung

ist in diesem Fall also nicht möglich. Der Versuch wurde jedoch

vorzeitig aufgegeben, da kein Durchstich zum See gemacht wurde. er

Binia-Katawothre beginnt eine Reihe von 16 quadratischen Schächten,

1,5 x 1,5 m mit verschiedener Tiefe, die sich über den Kephalaripaß

hinzieht und dessen Sattellinie folgt. Die Schachtwände sind sorgfältig

geglättet und enthalten auch als Treppenlöcher gedeutete Vertiefungen.

Die Schächte münden in einen zu 2/3 fertiggestellten Tunnel,

der an der Binia-Katawothre seinen Ursprung hat. Dieser Anlage ist 1893

von Kambanis ein Artikel gewidmet worden. Diese Anlage war eindeutig

zur Entwässerung des Kopaissees in Richtung Larymna konstruiert

und ist eine Nachahmung seines natürlichen Abflusses durch die

Katawothren. Der relativ leicht zu bearbeitende Kalkstein, sowie die

Möglichkeit, an mehreren Stellen gleichzeitig an diesem Tunnel

zu arbeiten (mehrere Schächte), ergeben nach Knauss eine Fertigungszeit

von ca. 1 Jahr. Die Technik dieses Tunnelbaus ist aus Persien ab dem

1. Jahrtausend v. Chr. nach Griechenland gekommen. Eine eindeutige Datierung

ist in diesem Fall also nicht möglich. Der Versuch wurde jedoch

vorzeitig aufgegeben, da kein Durchstich zum See gemacht wurde.

Möglicherweise ist dies ein Zeichen für die allgemeine rapide

Verschlechterung der Lage in der Region, so daß wegen des Verlustes

an politischem Zusammenhalt diese gewaltige Baumaßnahme aufgegeben

werden mußte. Insgesamt haben die minyischen Bauten zur Seeregelung

jedoch in der ganzen Antike Bestand gehabt, da alle weiteren Maßnahmen

eine Einbindung in dieses System zeigen.

Das Hochwasserableitungssystem war in der nachfolgenden Zeit

gestört, jedoch noch nicht entscheidend geschädigt, daher

kann für eine gewisse Zeitspanne weiterhin ein temporär gutes

bis mäßiges Funktionieren des Systems, mit zeitlichen Verschlechterungen,

vorausgesetzt werden.

©Christina Dieckhoff 2001

____________________________

(1): Homer, Ilias, 2, 207.

(2): Pausanias, 9, 14, 1 und 3.

(3): Strabon, 1,3,18.

(4): Obwohl in der Forschung um eindeutige Datierung des troianischen

Krieges nach wie vor gestritten wird, hat dieser vermutlich spätestens

gegen 1200 v. Chr. stattgefunden. Reste dieser Geschichte sind bei Homer

in der Ilias überliefert. Der Schiffskatalog, ältester Teil

dieses Epos, enthält in kurzer Aufzählung die im Zusammenhang

mit dem Kopaissee wichtigen Orte, von denen für diesen Kriegszug

Schiffe, Mannschaft und Kriegsgerät gestellt wurden.

(5): Knauss, Kopais 2, S. 114.

(6): Lauffer, Kopais 1, S. 200-01, zitiert Willamowitz, Hermes 26, 1891.

(7): Lauffer, Kopais 1, S. 200-01.

(8): Strabon, 1,59, 9, 413.

(9): Pausanias, lX, 9, 1; Pausanias, lX, 23, 5; Pausanias, lX, 37, 2.

(10): Belege für dieses Erdbeben könnte Pausanias, lX, 38

sein, wonach Herakles den Schlund der Berge verstopfte, so daß

der Kephissos nicht mehr abfließen konnte.

|

|