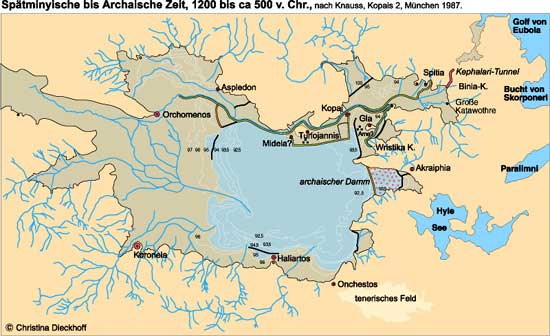

Archaischer Damm in der Bucht von Akraiphia

(Archaik, 800 - 500 v. Chr.)

Voraussetzungen

Das Hochwasserableitungssystem der Minyer war in der archaischen Zeit

gestört, jedoch noch nicht entscheidend geschädigt. Es kann

daher ein temporär gutes bis mäßiges Funktionieren,

mit zeitlichen Verschlechterungen, vorausgesetzt werden. Der Kopaisse

fiel bei guter Witterung weiterhin im Sommer trocken.

Trockenlegung der Bucht von Akraiphia zur Landgewinnung

In Nachahmung minyscher Polderbauten wurde ein Deich in der Bucht von

Akraiphia errichtet, der diese gegen den See absperrte. Er wird aufgrund

seiner Konstruktion, die deutlich die Kopie der äußeren Form

minyischer Deichbauten ist, in eine spätere Zeit, die Archaik,

datiert. Die Architektur dieses Bauwerkes wird von Knauss als Meisterleistung

bezeichnet, als wasserbauliche Maßnahme war er ein technischer

Fehlschlag (1).

vergrößern

Die Trasse an der Bucht war so ausgewählt, daß ein geringer

Aufwand an Bauhöhe nötig war. Vorbilder waren vermutlich minyische

Buchtenabriegelungen im Norden und Süden der Baustelle, also die

Polderdämme von Gla und Medeon. Diese Bucht wurde von den Minyern

jedoch absichtlich offengelassen, da sie die wichtgsten Vorfluter zur

Abführung der winterlichen Seehochwasser und zur Trockenlegung

der Beckenmitte enthielt, nämlich zwei leistungsfähige Katawothren

am Südrand, sowie eine Reihe von Sinklöchern

im mittleren Teil des Seitentales. Die große Katawothre Palaiomylos

(=Alte Mühle) wurde mehrere 100 m ins Innere hinein künstlich

kanalisiert durch Höhlengänge und Nischenausmauerungen (2).

Die

Deichmauer bestand aus massiven Kalksteinblöcken, die in polygonaler

Fügung zusammengesetzt wurden. Wegen des nicht mehr vorhandenen

Wissens um die leichteren, lehmgedichteten Steinmauern der Minyer war

die Folge, daß wegen des hohen Gewichtes der Kalksteinblöcke

hydraulische Grundbrüche entstanden. Es kam zu Setzungen einzelner

Mauerpartien, die Steine verlagerten sich gegenseitig, so daß

klaffende Fugen entstanden. Der Damm konnte daher nicht über längere

Zeit dichthalten. Er wurde zweimal repariert. Die erste Version war

die Hinzufügung einer Mauer aus Porosquadern, die jedoch

ein ähnliches Schicksal erlitt wie der ursprüngliche Damm.

Diese Maßnahme hatte also nur kurzzeitigen Erfolg. Das Wissen

um die Technik der minyischen Wasserbauten scheint zu dieser Zeit endgültig

verloren gewesen zu sein (3). Die

Deichmauer bestand aus massiven Kalksteinblöcken, die in polygonaler

Fügung zusammengesetzt wurden. Wegen des nicht mehr vorhandenen

Wissens um die leichteren, lehmgedichteten Steinmauern der Minyer war

die Folge, daß wegen des hohen Gewichtes der Kalksteinblöcke

hydraulische Grundbrüche entstanden. Es kam zu Setzungen einzelner

Mauerpartien, die Steine verlagerten sich gegenseitig, so daß

klaffende Fugen entstanden. Der Damm konnte daher nicht über längere

Zeit dichthalten. Er wurde zweimal repariert. Die erste Version war

die Hinzufügung einer Mauer aus Porosquadern, die jedoch

ein ähnliches Schicksal erlitt wie der ursprüngliche Damm.

Diese Maßnahme hatte also nur kurzzeitigen Erfolg. Das Wissen

um die Technik der minyischen Wasserbauten scheint zu dieser Zeit endgültig

verloren gewesen zu sein (3).

Folgen

Diese Maßnahme war vor allem Schuld an der Verschlechterung der

Hochwasserverhältnisse der Kopais in späterer Zeit. Der Zugang

zu den größeren Katawothren war nun versperrt, so daß

die Hochwässer in Folge um einiges schlechter abfließen konnten.

Grundsätzlich scheint das System jedoch noch intakt gewesen zu

sein. Dies zeigen weitere Maßnahmen aus dieser Zeit in der Bucht

von Akraiphia.

Weitere Maßnahmen in der Bucht von Akraiphia

Dort werden von Ulrichs 1840 sieben Schächte genannt, die sich

unten wie Zisternen erweitern. Sie wurden von Fiedler, einem Geologen,

1836 ebenfalls erwähnt, jedoch nicht bei Phillipson 1890. Ulrichs

schreibt: "Es breitet sich nehmlich wenige Fuss unter dem fruchtbaren

Boden innerhalb dieser Bucht eine harte Steinkruste aus, unter der lockeres

und poröses Flöz liegt, wie schon Strabon im allgemeinen von

Böotien vermerkt. Man braucht hier deshalb bloss die obere Kruste

zu durchbrechen, damit sich das Wasser in dem durchlöcherten Flöz

verlaufen konnte."

Diese Schächte sind durch die heutige, intensive landwirtschaftliche

Nutzung der Kopais eingeebnet worden. Ihr Vorhandensein und ihr Zweck

wird von Knauss jedoch nicht bestritten. Zeitlich werden sie von ihm

nach der Entstehung des archaischen Dammes als Ausgleichsmaßnahme

für seine Fehlfunktion, bis spätestens in die Zeit des 1.

Jahrhunderts n. Chr. eingeordnet, weil später durch fortschreitende

Sedimentation der Seeumfang zunahm und solche Maßnahmen nicht

mehr den gewünschten Erfolg bringen konnten.

Am Isthmos, einem kleinen Kalksteinrücken, der die Bucht von Akraiphia

von der Ebene am Hyle-See trennt, gab es einen weiteren Versuch zur

Rettung des Systems. Ein künstlicher Einschnitt von bis zu 30 m

Tiefe und beträchtlicher Breite soll hier angelegt worden sein.

Er folgt als offener Graben der tiefsten Einsattelung und endet plötzlich

in einer senkrecht aufsteigenden Felswand. Beobachtungen wurden hierzu

von Leake, 1835, Ulrichs, 1840 und von Phillipson, 1894 gemacht, jedoch

nicht weiter verfolgt. Der Beweis für einen menschlichen Eingriff

steht hier noch aus.

©Christina Dieckhoff 2001

__________________________

(1): Knauss, Kopais 2, S. 243.

(2): Knauss, Kopais 2, S. 246-47.

(3): Knauss, Kopais 2, S. 248.

|