|

|

Kopais

Deichbauten

|

|

|

Erste Eindeichungen zur Landgewinnung

(Mittelhelladikum ca. 2000 - ca. 1550 v. Chr.)

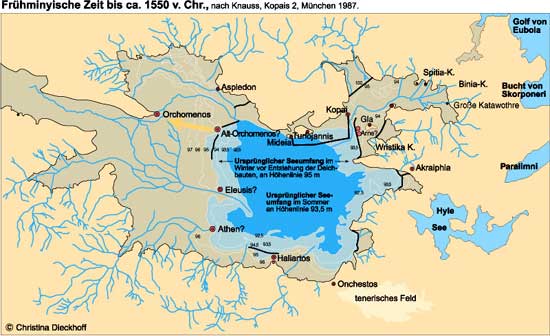

In der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. gab es im Kopaisbecken

einen ganzjährigen See, der im Winter eine Tiefe von 2,5 m hatte.

Sie reduzierte sich bei entsprechender Witterung im Verlauf des Jahres

auf etwa 1 m. Im Winter stand das Wasser bis zur Höhenlinie 95

m, im Sommer bis zur Höhenlinie 93,5 m. Zuflüsse des Melas

und der Herkyna glichen im Sommer zum größten Teil die Verdunstungsverluste

aus. Der geschätzte mittlere Seegrund lag bei 92,5 m.

Bild vergrößern

Siedlungen dieser Zeit lagen am Westrand des Kopaissees auf sogenannten

Schwemmfächern

ab der Höhenlinie 95 m und darüber. Als Anreiz zu deren Gründung

mag der Fischreichtum des Sees, die landwirtschaftlich verfügbare

Fläche im Hinterland und die besondere Fruchtbarkeit des Bodens

gedient haben. Des weiteren gab es auch Siedlungen auf den felsigen

Inselbergen, Halbinseln und Vorsprüngen des Gebirgsrandes im Bereich

der Nordostbucht. Von Winter bis Frühjahr, der für das Pflanzenwachstum

günstigsten Zeit, kam es zur Seeausdehnung durch Hochwasser. Im

Sommer, der ungünstigeren Wachstumsperide, fiel der Kopaissee allmählich

wieder trocken. Nach Pausanias (1) und Strabon (2) sind in der Antike

noch Siedlungen an der Mündung von Triton, Phalaros, Melas und

Herkyna Siedlungen überliefert. Diese sind nach Knauss durch Bruchstücke

sogenannter grauminyscher

Keramik am Westrand der Kopais nachgewiesen (3).

Wasserhaushalt

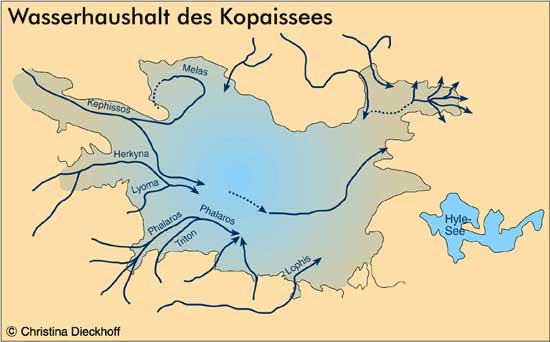

Wie anhand der Karte deutlich zu erkennen ist, hat der Kopaissee

mehrere Zuflüsse (Kephissos, Melas, Herkyna, Phalaros, Triton und

andere). Durch sein Relief - der Kopaissee ist ein nach allen Seiten

hin abgeschlossenes Becken mit zum Teil steil aufragenden Kalkfelsen

- kann das Wasser oberirdisch nicht abfließen. Der leicht wasserlösliche

Kalkstein in schräger Schichtlage ermöglichte durch Lösungsvorgänge

und Verwitterung einen unterirdischen Wasserabfluß an der Ost-

und Nordostseite des Kopaissees. Es entstanden gut sichtbare Höhlen

am Seerand, für jeden Beobachter gut sichtbar floß das Seewasser

zum Beispiel durch die größte Höhle - die große

Katawothre - in der Nordostbucht ab. Diese Bucht fiel gegen Ende der

Wachstumsperiode trocken (4).

Landgewinnung

Daher begann man schon zu dieser Zeit mit wasserbaulichen Maßnahmen

und fing an, den See aus manchen Buchten auszusperren und auf der Höhenlinie

95 m 1 m hohe Dämme relativ einfacher Bauweise gegen Hochwasser

anzulegen (5), um so geschützte Flächen für die Landwirtschaft

zu haben. Bei normalen Hochwässern reichten diese baulichen Maßnahmen

zur Landgewinnung völlig aus. Der Nachweis dieser frühen Bauten

ist nicht in jedem Fall einfach, da, wie Knauss vermutet, einige der

nach 1529 v. Chr. entstandenen Bauten mit Sicherheit auf ihren Vorläufern

errichtet und von diesen ersetzt wurden (6). So vermutet Knauss, daß

der 6 km lange Damm des Polders

bei Turlojannis bereits im Mittelhelladikum entstanden

sei, was durch Scherbenfunde in diesem Gebiet zu belegen sei (7). Ein

2 km langer Damm entstand in der sogenannten Bucht von Davlos (Medeion)

im Süden der Kopais. Er diente ebenfalls zur Errichtung eines Polders

und damit der Landgewinnung, ebenso der Polder in der Kapsorouti-Bucht

nördlich von Kopai (8). Ein Damm in der Bucht hinter der Felseninsel

von Gla lag auf der Höhenlinie 96 m und diente vermutlich der Errichtung

eines künstlichen Sees als Trink- und Brauchwasserspeicher für

die nahegelegene Siedlung und für die Bewässerung der Felder

(9). Die auf den Inselbergen gelegenen Siedlungen werden zu Akropolen

der wegen der Zunahme der Bevölkerung in dieser Zeit neu errichteten

Unterstädte in den eingedeichten Poldern. Beispielsweise gibt es

einen 1 km langen, 500 m breiten Geländestreifen am Deich des Gla-Polders

in 500 m Entfernung zu Gla, der laut Knauss Indizien für Siedlungsreste

aufweist (10). Ein analoger Fund wäre im Polder am Fuß des

Nisi von Strowikion zu erwarten, muß jedoch noch durch Grabungen

bewiesen werden, da keine Scherben an der Oberfläche zu finden

sind. Diese sind vermutlich mit Seeablagerungen von mindestens 0,75

m Stärke überdeckt (11).

Diese Art von Wasserbauten ist zu dieser Zeit schon im gesamten Griechenland

nachzuweisen. Knauss vermutet, dass es sehr unwahrscheinlich sei, daß

ein ausgereiftes und funktionierendes System, wie es nach 1550 entstand,

aus dem Nichts entstand (12). Neben dem Wissen über die genauen

örtlichen Gegebenheiten und die Technik der lehmbedichteten Steinmauern

müssen daher schon Vorläuferbauten existiert haben. Die ersten

Dämme waren jedoch wohl noch nicht systematisch in größerem

Zusammenhang angelegt (13).

©Christina Dieckhoff 2001

_______________

(1): Pausanias, 9,24,2 und lX, 30, 11.

(2): Strabon, 9,2,18 und 9,2,42

(3): Knauss, J.: Die Wasserbauten der Minyer in der Kopais,

(Kopais 2), München 1987, S. 103.

(4): Knauss, Kopais 2, S. 103.

(5): Knauss, Kopais 2, S. 104; Knauss, J.: Die Wasserbaukultur

der Minyer in der Kopais. In: Boiotika.

Vorträge vom 5.

Internationalen Böotien-Kolloquium, München 1989, S. 266 -

67 und

Knauss, J.: Die Wasserbauten

der Minyer in der Kopais, München 1984, S. 205f.

(6): Knauss, J. Kopais 2, München 1987, S. 145f

(7): Knauss, J.: Wasserbaukultur, S. 268.

(8): Knauss, Kopais 2, S. 105-106., Knauss, Wasserbauten,

S. 205.

(9): Knauss, Kopais 2, S. 106.

(10): Knauss, Kopais 2, S. 106.

Eine ausführlichere

Beschreibung gibt es in Knauss, Wasserbaukultur, S. 213 - 226. (11):

Knauss, Kopais 2, S. 106.

(12): Knauss, J.: Kopais 2, S. 145 f.

(13): Knauss, J.: Kopais 2, S. 145 f. und S. 108.

|

|