Die frühhelladische Keramik ("Urfirnis") von Orchomenós

Umfangreiche Schichtgrabungen Bulles in den Jahren 1903 und 1905 haben

reiche Keramikfunde zu Tage gefördert. Die Funde aus dem Neolithikum

und dem Frühhelladikum wurden von Emil Kunze dokumentiert und interpretiert

[1]. Daraus ergibt sich, daß Orchomenós bereits seit dem

Neolithikum besiedelt war und diese Epoche um etwa 2500 v. Chr. mit

einer radikalen Zerstörung endete. Die hier beschriebene anschließende

frühhelladische Epoche

(frühe Bronzezeit) dauerte gute 500 Jahre, bis etwa um 2000 v.

Chr. auch ihre Kultur gewaltsam zerstört und ihre Bevölkerung

von den einwandernden Griechen unterworfen wurde.

Die vorgeschichtliche Bevölkerung der frühhelladischen Zeit

hat uns mit der sogenannten Orchomenós-Ware ein eindrucksvolles

Zeugnis ihrer Kultur hinterlassen. Zwar könnte ihre Keramik oberflächlich

betrachtet gegenüber der ornamentalen Vielfalt der Vorgängerkultur

zunächst ärmlich erscheinen, aber ihr großer Formenreichtum

und die handwerkliche Vollendung sind bewunderungswürdig.

Formenvielfalt

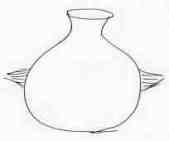

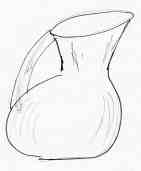

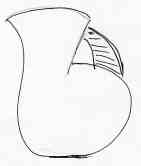

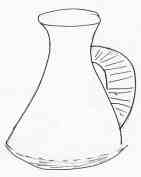

Besonders die einmaligen Formen der Hydrien (Wassergefäße),

der Kannen mit den Varianten der Askos- und der Trompetenkanne und der

Saucièren prägen sich als etwas ganz Besonderes ein. Humpen,

Kratere, Näpfe und Schalen (mit hohem Hals oder ausgeprägtem

Fuß), Askosbecher und Schüsseln (mit eingezogenem Rand oder

breiter Lippe) vervollständigen den Formenreichtum.

Prototypische Formen von Hydria, Askoskannen,

TrompetenkanneAbb. 8a-d)

Die bäuerliche Bevölkerung, die diese Töpferwaren schuf,

lebte in dörflichen Siedlungen mit ausgesprochen primitiven Wohnhäusern

(Rundbauten). Sie trieb regen Handel mit den Kykladen. Nach der gewaltsamen

Zerstörungen ihrer Siedlungen um 2000 ist manche ihrer Gefäßformen

in die folgende Zeit (Die minysche Keramik)

übergegangen.

Handwerkliche Qualität der Orchomenós-Ware

Die besten Stücke aus den frühen und mittleren Schichten

bestehen aus einem dichten, klingend hart gebrannten Ton, dessen Eigenschaften

auf einer niedrigen Ofentemperatur und auf einer besonderen Tonsorte

oder -mischung beruhen. Sie zeichnen sich durch ziemlich dünne

Gefäßwandungen und eine "wunderbar feste, gleichmäßig

aufgetragene Glasur aus, der ein intensiver, fast metallischer Glanz

eigen ist". Ihre Farbskala reicht von dunklem Rot, über Violett,

Rotbraun, leuchtendes Gelb bis zu dunklem Olivgrün; eine ausgesprochene

Vorliebe besteht für "ein reines, tiefes, bläuliches

Schwarz". Die Ausgräber fanden dafür den Ausdruck "Urfirnis".

Die Leuchtkraft der Keramik wurde in erster Linie durch sorgfältige

Politur erreicht. [2]

Leider sind die Funde im Museum von Chaironeia zur Zeit nicht zugänglich.

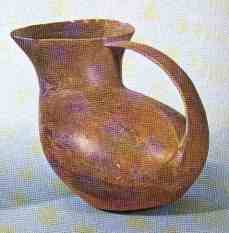

Ein Gutes Beispiel für eine Askoskanne findet sich aber im Museum

von Theben.

Askoskanne, frühhelladisch -Museum Theben, Vitrine

9 (Abb. 19)

[Zu einem späteren Zeitpunkt soll versucht werden, jeweils ein

typisches Exemplar einer Hydria, Askoskanne, Trompetenkanne und Saucière

zu lokalisieren und sie über Museumslinks oder Photos anschaulich

zu machen.]

Dokumentation der Funde durch Emil Kunze

Die Funde aus der Grabung Bulles von 1905 konnte erst 1934 von Emil

Kunze –unterstützt durch eine eigene Nachgrabung- dokumentiert

und interpretiert werden. Von den vorgestellten Fundbeispielen befanden

sich 1934 (Zeitpunkt der Dokumentation) etwa 80 % im Museum von Chaironeia,

die übrigen im Nationalmuseum Athen. Die entsprechenden Inventarnummern

dieser Museen sind bei Kunze vermerkt.

Siehe auch Anmerkungen zur systematischen

Einteilung und wissenschaftlichen Aufarbeitung der Keramik von Orchomenós.

(Peter Teuthorn)

_______________

1) Kunze, Emil: Orchomenos III, Die Keramik der frühen Bronzezeit,

München 1934.

2) ebd. S. 16-17.

|